venerdì 20 marzo 2015

game play

SE QUALCUNO E' INTERESSATO ALLA GAME PLAY FACCIA UN SALTO IN QUESTO BLOG E' FANTASTICO = ilgametube.blogspot.com

Trattori

Se qualcuno di voi è interessato all'argomento dei trattori clicchi qui = tractors-team.blogspot.com

Storia

la fotografia è pronta a fare il suo ingresso ufficiale nella storia del mondo: è il 1839, oltre 170 anni fa.

Ufficialmente, dunque, la fotografia nasce nel 1839 (precisamente il 7 gennaio, data dell’annuncio ufficiale), quando cioè lo studioso e uomo politico François Jean Dominique Arago, eletto deputato nel 1830, spiegò nei dettagli all’Accademia di Francia (richiedendo poi anche un contributo economico per l’autore) l’invenzione di Louis Mandé Daguerre, la dagherrotipia. È la nascita ufficiale della fotografia e sottolineo “ufficiale” perché dobbiamo comunque ricondurci e riferirci a una data. Ma, indubbiamente ed oltre a Joseph Nicéphore Niépce, con cui Daguerre collaborò strettamente, la fotografia ha (almeno) un altro padre: il fisico inglese William Henry Fox Talbot, inventore della fotografia come noi oggi la intendiamo, ovvero una matrice riproducibile potenzialmente all’infinito.

Talbot, colto in contropiede dalla presentazione del dagherrotipo, a fine gennaio presentò all’Accademia nazionale inglese delle scienze (Royal Society) e scrisse ad Arago per rivendicare la paternità dell’invenzione “fotografia”. Ovviamente, essendo Arago il “padrino” di Daguerre, la lettera fu semplicemente un disperato e vano tentativo da parte di uno studioso (Talbot, appunto) più votato ai risvolti intellettuali e/o artistici di una ricerca che alla sua parte “commerciale”.

Al contrario di Daguerre, che infatti ottenne – grazie alla “sponsorizzazione” di Arago – un sussidio vitalizio consistente in 6000 franchi (4000 andarono invece a a Niépce figlio in quanto il padre, Joseph Nicéphore, era morto nel 1833, prima, quindi, di quel 7 gennaio 1839) - concessi dal re di Francia Luigi Filippo per l’acquisto e la liberalizzazione del dagherrotipo.

Poco dopo l’annuncio ufficiale della fotografia, numerosi personaggi, in Francia e in Europa, si fecero avanti rivendicando metodi ed esperimenti legati ad essa. Tra tutti, meritano una particolare attenzione due studiosi: Antoine Hercule Romuald Florence, nato a Nizza nel 1804 ed emigrato in Brasile a meno di trent’anni, che nel 1833 ottenne delle immagini su carta abbastanza simili a quelle di Niépce e di Daguerre, ma l’isolamento del luogo in cui viveva gli impedì di far conoscere la propria scoperta e i propri esperimenti (portati alla luce dallo storico brasiliano Boris Kossoy); pare addirittura che Florence utilizzò già nel 1834 il termine “fotografia”; Hippolyte Bayard (1807-1887), che fu tra i primi fotografi della storia e inventore di un procedimento noto come stampa positiva diretta, che consente la realizzazione di un positivo non riproducibile.

Bayard rese pubblico il procedimento solo all’inizio del 1840, probabilmente persuaso da Arago ad attendere la presentazione ufficiale del dagherrotipo. Come reazione polemica a ciò, Bayard realizzò un autoritratto nella postura di un annegato, con didascalia ironica annessa.

Anche in Italia il dagherrotipo viene ufficialmente presentato: è il 12 marzo e il fisico Macedonio Melloni tiene una relazione su di esso all’Accademia delle Scienze di Napoli.

Il 20 maggio, invece, Samuel Morse, inventore del telegrafo, esegue la prima immagine dagherrotipica oltreoceano.

La fotografia, ora, inizia davvero a essere parte della storia del mondo.

Probabilmente i suoi padri fondatori non avrebbero mai immaginato che oltre a farne parte sarebbe stato uno degli strumenti più importanti per raccontarla, la storia del mondo. E il fatto che siano tanti, tantissimi gli uomini di scienza ad aver contribuito alla creazione di essa (da Mo-Ti a Daguerre/Talbot) e che molti di essi siano stati dimenticati o poco considerati dalla narrazione della storia ufficiale, rende la fotografia realmente figlia della cultura del mondo, del desiderio dell’umanità di evolversi e di varcare nuovi orizzonti e della magica combinazione tra studi scientifici, artistici e umanistici.

Ora, il metodo per scrivere con la luce (fotografare) è di pubblico dominio, ma occorre la penna, ovvero la macchina fotografica.

Anche in questo caso, lo spirito imprenditoriale di Daguerre non viene meno: a soli tre giorni dal decreto statale firmato dal re di Francia e relativo all’acquisto della tecnica della, appunto, dagherrotipia, l’ottico e, soprattutto, cognato di Daguerre, Alphone Giroux, inizia a vendere i primi apparecchi fotografici.

È l’alba del mercato fotografico.

La fotocamera per la dagherrotipia era composta da due scatole di legno che scorrono una dentro l’altra per consentire la messa a fuoco, una fessura per la lastra di rame sul retro e frontalmente un obiettivo fisso, in vetro e ottone. Inizialmente la luminosità dell’ottica (creata appositamente per lo scopo fotografico dall’ottico francese Charles Chevalier) era compresa tra f/11 e f/16 e la lunghezza focale era di 360mm. Va sottolineata l’abilità (commerciale, stavolta) di Daguerre: ottenuto il vitalizio dallo stato francese per il suo metodo, protegge con un brevetto - a Londra, 14 agosto 1839 - il “suo” apparecchio fotografico, senza il quale la conoscenza del suo metodo rimane solo teoria. In più, ogni esemplare è autenticato e porta su di un lato la dicitura: “Il

Dagherrotipo.

Nessun apparecchio è garantito se non porta la firma di M. Daguerre e il marchio di M. Giroux”. E, naturalmente, è corredato dell’indispensabile manuale d’uso redatto dallo stesso Daguerre. Una macchina fotografica riportante la firma del padre ufficiale della fotografia: penso che anche oggi, se la fotografia fosse nata nel 2012, un apparecchio del genere sarebbe leader di mercato. A prescindere dalle caratteristiche tecniche.

Questo primo apparecchio fotografico ufficialmente disponibile per l’acquisto è lungo ben 26,7cm, quando chiuso, e si estende fino a 50,8cm, al massimo allungamento; all’altezza di 31,1cm, corrisponde una larghezza di 36,8cm; per lastre full plate 16,4x21,6cm; obiettivo costituito da una lente a menisco o piano-convessa di 406mm di lunghezza focale e 83mm di diametro; il diaframma fisso di 23,8mm riduce l’apertura di lavoro all’equivalente del diaframma f/17.

Ovviamente, al leader di mercato non devono mancare i concorrenti: ecco dunque che, sempre a metà agosto, a Parigi era disponibile un’altra versione di apparecchio per dagherrotipia, del tutto identico a quello di Giroux, realizzato dai fratelli Susse.

Sono questi gli anni anche dei primi reportage di guerra. Il primo riconosciuto dalla storia è quello del 1849, ad opera del “pittore-fotografo” Stefano Lecchi, probabilmente facente parte della Scuola Romana di Fotografia, che utilizzava la tecnica del calotipo.

Lecchi realizzò il primo reportage di guerra, riprendendo i luoghi che, a Roma, furono teatro degli scontri tra Francesi, forze papaline e sostenitori della Repubblica: siamo di fronte alle prime fotografie in assoluto di un evento bellico, le prime testimonianti degli avvenimenti di cronaca.

La fotografia inizia dunque ad impossessarsi di quel suo ruolo che sarà determinante nella costruzione di una memoria storica condivisa.

Attraverso le immagini, da quel 1849, i fotografi iniziano a raccontare ogni evento che il mondo ha vissuto e ad indagare ogni risvolto della realtà e della società che ci circonda. Ed è proprio attraverso i primi reportage di guerra che la fotografia inizia a diventare (anche) strumento per raccontare

la cronaca.

Nel 1898 il fotografo dilettante italiano Secondo Pia (era un avvocato astigiano) fotografa per la prima volta al mondo la Sacra Sindone, rivelando la sua natura di negativo fotografico e cambiando radicalmente il mezzo di diffusione dell’immagine della Sindone nel mondo, prima affidato alle arti manuali, contribuendo pertanto in maniera determinante ad accrescerne la devozione popolare e la conoscenza.

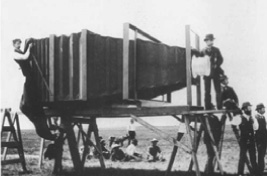

Nel 1900, poi, mentre il Photorama dei fratelli Lumière proiettava immagini a 360°, il costruttore di Chicago J. A. Anderson realizza la più grande macchina fotografica mai costruita al mondo: sette quintali, montata su un vagone ferroviario, impressionava una lastra di 225 kg che richiedeva quaranta litri di soluzione per essere sviluppata. Servì a fotografare un treno della compagnia ferroviaria americana Alton Limited.

Nello stesso anno, Kodak presenta la Brownie, venduta ad un dollaro (15 cent la pellicola) e progenitrice di decine di modelli: è l’alba delle fotocamere “entry level”.

Mentre continuano gli sviluppi ottici, soprattutto grazie a Zeiss, nel 1902 viene prodotta negli Stati Uniti la Graflex, reflex monobiettivo che per decenni ha accompagnato la storia del giornalismo americano. Solida, robusta e maneggevole, era progettata per essere usate sul campo, a mano libera, da reporter d’assalto e per oltre un ventennio venne considerata la migliore fotocamera al mondo.

E proprio a proposito di reporter fotografici e fotogiornalismo, nel 1905, Gilbert Hovey Grosvenor, giovane editore del nascente National Geographic, decide di inserire undici fotografie nella rivista. È l’inizio dell’oggi imprescindibile binomio “fotografia – giornalismo”.

Nel 1907 i fratelli Lumière presentano l’autocromia (o Autochrome), ovvero un procedimento di fotografia a colori basato sulla sintesi additiva e destinato a rivoluzionare il campo della fotografia a colori che divenne ben presto, nonostante l’iniziale costo e complicazione del procedimento, molto popolare.

È all’autocromia che dobbiamo le fotografie a colori della Prima Guerra Mondiale.

E mentre l’inventore francese Louis Dufay (1874-1936) brevettava il suo processo fotografico a colori nel 1908, il suo collega Edouard Belin realizzava (1907) il moderno sistema di fototelegrafia per analisi e sintesi dell’immagine. È l’alba del fax.

Nel 1912, a Monaco, Friedrich Deckle realizza poi l’otturatore centrale Compur, che verrà adottato da quasi tutti i fabbricanti europei, americani e anche giapponesi e che per 40 anni sarà il punto di riferimento del mercato.

Nello stesso anno va in produzione la Speed Graphic, la fotocamera che sarà “la” macchina fotografica dei fotoreporter americani fino agli anni 50 e la Vest Pocket Kodak, che, sull’onda del successo di altri apparecchi di dimensioni ridotte che utilizzavano pellicole a rullo e prevedevano tiranti in metallo per mantenere il soffietto in posizione, usava la nuova pellicola in rullo formato 127, per formati 4,5x6cm. Fu un (altro) successo enorme targato Kodak, anticipatore, tra l’altro, della necessità/scopo a cui il mercato e l’industria fotografica stavano porgendo particolare attenzione: la praticità degli apparecchi fotografici, degli obiettivi e degli accessori.

In quest’ottica va vista l’idea dell’ingegnere ottico tedesco Oskar Barnack (1879 – 1936) di disegnare una fotocamera tascabile e compatibile con la pellicola 35mm cinematografica. Dato che, però, lo standard cinematografico di 18 x 24 mm (3:4) non era abbastanza largo per produrre buone fotografie con le pellicole d’allora, Barnack decise di raddoppiare le dimensioni fino a 24 x 36mm (2:3) ruotando la pellicola in orizzontale. È il 1913 e, da quel momento, inizia l’era del 35mm fotografico. La Prima Guerra Mondiale costrinse la Leica (per cui Barnack lavorava) a rimandare la produzione della prima (sua ed in assoluto) fotocamera 35mm, la Leica I. Quest’ultima non aveva precedenti per compattezza, e consentiva per la prima volta la fotografia a mano libera.

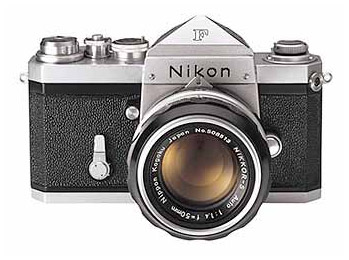

Durante il periodo della Grande Guerra (1914 – 1918), nasce nel 1917, dalla fusione di tre piccole ditte ottiche giapponesi, la Nippon Kogaku K.K., che lavorerà per la Marina Imperiale giapponese e produrrà obiettivi per i fabbricanti giapponesi di fotocamere. È l’alba della Nikon.

In questi anni, seppur devastati dai postumi della grande depressione americana, dal riarmo delle grandi potenze europee, dalla voglia di rivincita tedesca e dalle mire espansionistiche giapponesi verso Cina e Corea, il mondo della fotografia continua imperitura la sua corsa verso nuove tappe.

Anzitutto, nel 1936, viene presentata la Kine – Exakta, prodotta dalla “Ihagee Kamerawerk” di Dresda (Germania), azienda fondata nel 1912: è la prima (il primato verrà conteso, come abbiamo visto sopra, dalla sovietica Sport della Gomz di Leningrado, modello (ri)scoperto alla caduta del muro di Berlino) reflex monobiettivo con mirino a pozzetto.

Mentre in Europa e negli Stati Uniti le industrie fotografiche migliorano le proprie produzioni (nasce nel 1937 a Milano, la Icaf, che diventerà la Bencini; la produttrice di orologi svizzera Jaeger LeCoultre produce la Compass, la più tecnologica fotocamera 24x36 mai prodotta fino a quel momento; la Ducati crea nel 1938 una microfotocamera formato 18x24 ad ottica intercambiabile; nel 1938 la Kodak lancia la Super Six-20, la prima fotocamera con esposizione automatica; sempre Kodak, nel 1942, lancia il suo negativo a colori Kodacolor), in Giappone continuano a svilupparsi i marchi destinati a diventare, in questi ultimi anni, i principali punti di riferimento dell’industria fotografica: Canon, Konica, Minolta, Nikon, Olympus e Pentax.

| ||||||||||||||

Nel 1992, poi, viene presentata la Nikonos RS, la prima reflex autofocus subacquea e nasce la “lomografia”, grazie alla scoperta della fotocamera compatta russa Lomo.

Canon RC-701, 1986. |  Nikonos RS, “la” reflex autofocus subacquea. |

Logitech Fotoman, 1992. |

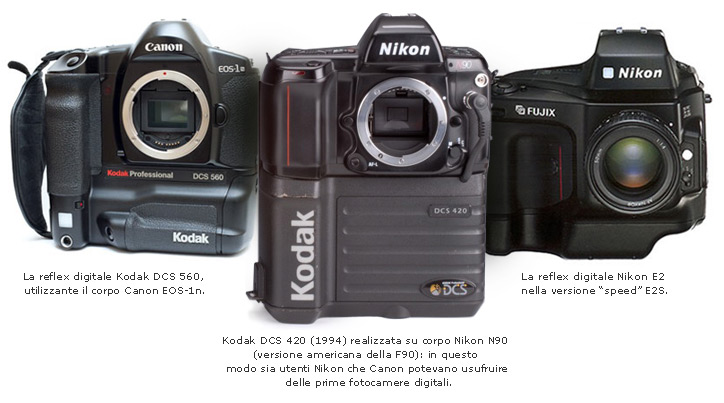

Kodak, poi, si alleerà con Canon per la realizzazione di una reflex digitale (1994) e da questa collaborazione nasceranno quattro prodotti aventi come base la fotocamera a pellicola EOS-1N. Essi potevano quindi montare obiettivi EF, mentre il sensore d’immagine e l’elettronica erano progettati e costruiti da Kodak.

Il mondo della fotografia, ormai quasi del tutto digitale, vede entrare nel segmento delle reflex anche l’industria elettronica (2006): Samsung, con la GX-1s (di derivazione Pentax), Sony, con la Alpha 100 (di derivazione Minolta) e Panasonic, con la Lumix L1 (di derivazione Olympus).

Le tre reflex presentate nel 2006 dall’industria elettronica: Sony Alpha 100, Lumix L1 e Samsung GX-1s.

Ma i “fotografici” rispondono per le rime: nel 2007 Canon festeggia 30 milioni di reflex EOS e Nikon presenta la sua prima reflex digitale formato 24x36, la D3, oltre a festeggiare i 40 milioni di obiettivi Nikkor prodotti e 90 anni di vita. L’anno successivo, sempre Nikon presenta la D90, la prima reflex digitale al mondo in grado di realizzare video; la seguirà a ruota Canon, con la 5D Mark II. È l’alba delle reflex digitali moderne.

|  |

Nikon D90, la prima reflex digitale in grado di

realizzare video di qualità professionale. |

Canon EOS 5D Mark II.

|

Intanto, mentre continuano a svilupparsi i mercati delle schede di memoria (Sandisk e l’americana Lexar la fanno da padroni), degli obiettivi compatibili (grazie alle giapponesi Tamron e Sigma), delle compatte digitali (ricche di funzioni atte a personalizzare le foto prima e dopo lo scatto e, in alcuni casi, anche del modulo GPS che permette di scrivere nei dati di scatto le coordinate dove esso è stato eseguito) e si confermano alcune interessanti alleanze e produzioni (Panasonic acquista l’azienda giapponese Sanyo e annuncia che, insieme ad Olympus svilupperà il formato Micro- Quattro Terzi digitale; Leica annuncia la S2, una medio formato digitale), il mercato fotografico corre velocemente. Molto più velocemente di quanto si potesse prevedere. Dalle prime reflex con potenzialità video ad oggi il passo è brevissimo.

La sfrenata corsa al pixel, alla caratteristica tecnologica più avanzata, alla fruizione alternativa del prodotto “fotocamera” (in questo senso va vista la funzione di ripresa video, ormai presente in tutte le reflex digitali e sfruttata da video maker professionisti per la registrazione di film e spot), alle quasi infinite possibilità di ritocco on camera (per non parlare dei software di post produzione con cui è possibile davvero trasformare nettamente la realtà ripresa), non hanno però modificato il senso della fotografia che era, è e sarà sempre il modo di raccontare con immagini la realtà già esistente.

Certo, la post produzione permette di creare delle immagini surreali (in questo modo la fotografia si avvicina maggiormente alla pittura, che può anche mostrare delle scene non reali) ma parte sempre e comunque dalla realtà e da essa non può prescindere.

Il mondo fotografico, oggi, dopo il boom delle compatte digitali che, per certi versi, incitavano maggiormente al “punta e scatta senza pensare”, sta riservando maggiori attenzioni al segmento delle reflex digitali e delle compatte ad ottica intercambiabile (denominate in certi casi “mirrorless”). Soprattutto le prime, sono strumenti tecnologicamente avanzati (come la Nikon D800 e la Canon EOS 5D Mark III, reflex digitali 24x36 presentate nel 2012 e capaci di realizzare video professionali) ma sempre più alla portata di tutti. È una nuova democratizzazione della fotografia che, come è già successo nel passato, dimostra di possedere la grande capacità (che non tutte le arti posseggono) di abbracciare un vasto pubblico.

|  |

Canon EOS 5D Mark III.

|

Nikon D800.

|

Iscriviti a:

Commenti (Atom)